《镇远县历史文化名城保护规划(修编)》已于2015年10月30日经过镇远县城市规划管理委员会专家评审,于2015年11月6日经过黔东南州城乡规划委员会专家评审,于2017年12月住房城乡建设部委派专家进行了审查,编制框架完整,保护内容比较全面,保护措施可行,总体上符合国家有关历史文化名城保护规划的编制要求,根据各级专家的审查意见或建议,现修改完毕。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《贵州省城乡规划条例》及相关规定,现予以批前公告:

公示时间:2018年5月25日—6月25日

镇远县城乡规划管理局

联 系 人:王小林 联系电话:5722455

组织规划编制机关:镇远县人民政府

联 系 人:王雄伟 联系电话:5722455

(法定节假日及休息时间请邮件联系,邮56603942@qq.com)

公示地点:县城区主要街道、公共场所及当地政府网站http://www.zygov.gov.cn/

镇远县人民政府

2018年5月24日

规划主要内容

规划范围

本次规划范围为镇远县行政辖区1878平方公里,包括㵲阳镇、蕉溪镇、青溪镇、羊场镇、都坪镇、羊坪镇、金堡镇、江古镇8个城镇和涌溪乡、报京乡、尚寨乡、大地乡4个乡,其中历史城区保护范围约2.0平方公里。

总体目标和规划期限

保护历史文化遗产的真实性和完整性,传承优秀传统文化,正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系,完善名城保护机制,促进镇远名城的可持续发展。规划期限为2018—2030年。

县域历史文化遗产保护范围

(一) 范围:县域历史文化遗产保护范围为县域行政区1878平方公里的范围。

(二) 保护重点内容:县域历史文化遗产的空间结构和保护要求,历史文化名村和传统村落的推荐与保护,自然风景保护区的保护,自然和人文资源的保护。

(三) 保护体系:建立分层级的保护体系,形成片区—主题区—文保单位三层保护体系。片区层面注重宏观区域的保护,主题区注重特色营造,文保单位按政策进行保护。

县域历史文化遗产的空间结构和保护内容

县域历史文化遗产空间结构:“一水一城两廊四片九区”。

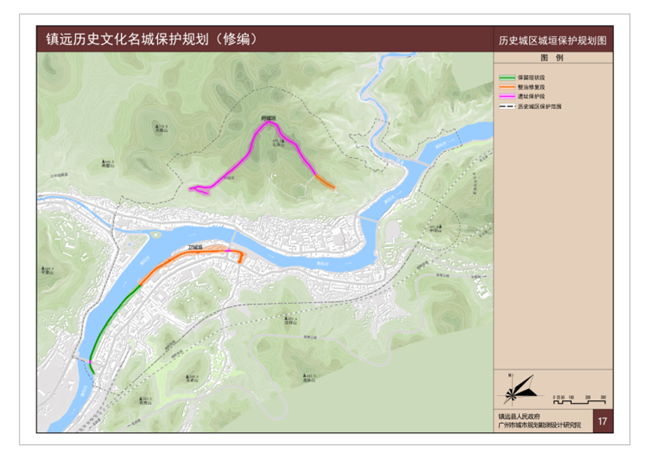

主要由“山、水、城、田、村”构成的自然景观、风景名胜及历史环境要素组成。“一水”:指㵲阳河及其大小河涌本体及沿线周边相互依存的自然景观、历史环境要素;“一城”:指历史城区,重点保护 “九山抱一水,一水分府卫”的历史空间格局;“两廊”:指的是军事文化遗产廊道、宗教文化遗产廊道,加强廊道沿线重要军事建构筑物、宗教场所的修缮、恢复、重建、环境整治,远期结合交通路网,强化实体性廊道设计;“四片”:历史文化片区、农耕文化片区、工业文化片区、民族文化片区,结合地域发展及文化特色,通过主题文化板块的打造,进行文物古迹、历史村镇、传统村落及自然环境要素的成片保护;“九区”包括㵲阳河自然风景保护区、高过河自然风景保护区、相见河自然风景保护区、铁溪自然风景保护区、江古军商文化主题区域、报京侗寨风情主题区域、南部苗寨风情主题区域、北部军事遗迹主题区域、青溪工业遗产主题区域。

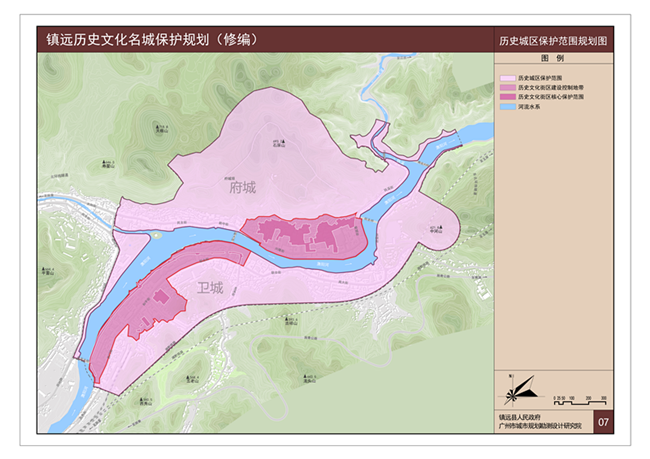

历史城区保护界线

历史城区的保护范围东至铁溪500米处(石屏山隧道入口)、青龙洞隧道入口和文笔塔,南至湘黔铁路城区段,西至老西门码头、盘龙街和共和街一线,北至石屏山府城垣以北(外延伸)200米,面积为2.0平方公里。

历史城区保护框架

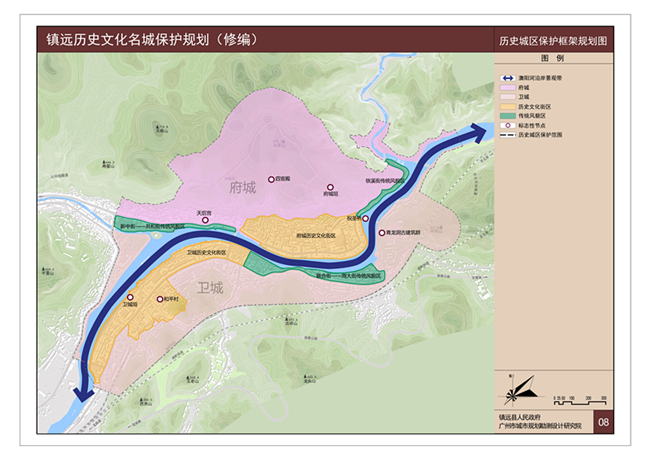

历史城区的保护框架为“一带二城五片多点”。

(一) “一带”是指㵲阳河沿岸景观带。

保护内容:水面与滨水岸线;沿河历史景观及其轮廓线;沿河的主要开放空间;跨河重要的历史交通设施;沿河两岸的文物、历史建筑与传统风貌建筑。

保护原则:加强㵲阳河沿岸景观带的建设控制,从滨水整体景观的角度组织滨水空间环境的秩序,重点控制沿河重要文物建筑、历史建筑与传统风貌建筑的临水轮廓线。从历史文化保护的角度出发优化沿河用地结构,控制沿河土地使用方式和强度以及建筑高度、体量等。㵲阳河景观优化南北两岸的交通布局和设施,合理控制跨河桥梁的建设。结合沿河旅游设计游览线路,保护传统码头、岸线。严格控制㵲阳河两岸夜景景观,延续㵲阳河沿岸景观带作为城市形象标志和开发空间的角色地位。

(二) “二城”是指府城、卫城。

保护内容:在宏观层面,重点保护道路格局、滨水历史景观,控制城市山水格局、历史水系空间格局、历史城区整体风貌;在中观层面,重点保护特色街巷、历史文化街区、历史地段、传统风貌区、绿化开放空间;在微观层面,保护文物、历史建筑、传统风貌建筑;在非物质文化遗产层面,保护镇远传统文化、社会风俗。

保护原则:贯彻《镇远县城市总体规划(2011-2030)》中有关“历史文物古迹保护规划”的指导思想,确立整体控制、重点保护的原则。在疏散历史城区功能、人口和交通的前提下,使保护与发展有机结合。将历史文化资源保护和城市的复兴结合起来,在充分论证的基础上,重点恢复整个府城的历史原貌,禁止在卫城建设大尺度建筑及设施,加强卫城监管风貌与府城的协调统一。

(三) “五片”是指府城历史文化街区、卫城历史文化街区、铁溪街传统风貌区、联合街——周大街传统风貌区、新中街——共和街传统风貌区。保护要求根据各个历史文化街区、传统风貌区的保护原则和保护措施执行。

(四) “多点”是指历史城区内标志性节点和重要的景观控制点,包括四官殿、府城垣、青龙洞等。保护要求根据各个不可移动文物的保护原则和保护措施执行。

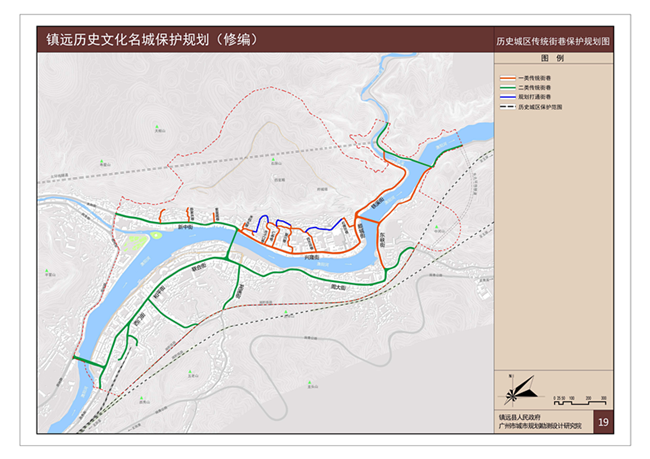

传统街巷的保护

分类保护传统街巷。将传统街巷分为一类传统街巷和二类传统街巷,重点保护历史风貌完整的传统街巷,保护和逐步整治历史风貌较为完整的传统街巷。

一、二类传统街巷名单

|

分类 |

街巷名称 |

|

一类传统街巷 |

冲子口巷、仁寿巷、复兴巷、四方井巷、石牌坊巷、紫皇阁巷、陈家井巷、米码头巷、顺城街、兴隆街、铁溪街、东峡街(祝圣桥以南段) |

|

二类传统街巷 |

东峡街(祝圣桥以北段)、周大街、联合街、和平街、西门街、龙溪街、新中街、盘龙街、民主街、共和街、河坝街 |

建筑高度的控制

(一) 沿城市主次干道两侧建筑高度控制

城市主、次干道两侧20米范围内,沿街界面新建、改建建筑檐口高度按1:1道路宽度控制,檐口高度不得超过12米,最高高度不得超过14.2米。

主次干道分布一览表

|

道路 等级 |

道路名称 |

道路 走向 |

起讫点 |

|

主干道 |

盘龙街 |

南—北 |

共和街—镇远一号隧道 |

|

共和街 |

东—西 |

X011-盘龙街 | |

|

次干道 |

X807 |

东—北 |

—— |

|

周大街 |

东—西 |

吉祥寺码头—施青二级公路 | |

|

联合街 |

东—西 |

镇远二中—吉祥寺码头 | |

|

和平街 |

东—西 |

和平村—镇远二中 | |

|

西门街 |

东—西 |

老西门—和平街 | |

|

新中街(新大桥以西) |

东—西 |

天后宫—新大桥 | |

|

民主街 |

东—西 |

盘龙街—天后宫 | |

|

青龙洞隧道 |

南—北 |

青龙大桥—周大街 | |

|

石屏山隧道 |

东—西 |

X804-民生街 | |

|

新大桥 |

南—北 |

兴隆街—联合街 | |

|

盘龙大桥 |

南—北 |

盘龙街—西门街 | |

|

支路 |

龙溪街 |

南—北 |

联合街—施青二级公路 |

|

西门沟 |

南—北 |

和平街—施青二级公路 | |

|

步行道 |

顺城街 |

南—北 |

大河关码头—祝圣桥 |

|

新中街(新大桥以东) |

东—西 |

新大桥—冲子口巷 | |

|

兴隆街 |

东—西 |

冲子口巷—大河关码头 | |

|

铁溪街 |

南—北 |

祝圣桥—铁溪 | |

|

东峡街 |

南—北 |

周大街—青龙大桥 | |

|

祝圣桥 |

南—北 |

顺城街—东峡街 |

(二) 沿㵲阳河两侧建筑高度控制

新大桥以东㵲阳河两侧10米范围内,新建、改建建筑檐口高度不得超过9米,最高高度不得超过11.2米;新大桥以西㵲阳河两侧10米范围内,新建、改建建筑檐口高度不得超过12米,最高高度不得超过14.2米。

(三) 历史文化街区内建筑高度控制

历史文化街区核心保护范围内维持原状,确需新建、改建的建筑檐口高度不得超过6米,最高高度不得超过8.2米;建设控制地带内新建、改建建筑檐口高度不得超过9米,最高高度不得超过11.2米

(四) 不可移动文物周边建筑高度控制

不可移动文物保护范围内维持原状,严格按《中华人民共和国文物法》进行保护和控制;建设控制地带内新建、改建建筑高度不应高于文物本体建筑高度,严格按照各个文物保护单位规划要求进行控制,檐口高度一般高度控制在6-9米。檐口高度不高于6米,相应最高高度不超过8.2米,檐口高度不高于9米,相应最高高度不超过11.2米。

(五) 其他地区建筑高度控制

其他地区建筑必须按坡屋顶处理,建筑层数不超过3层。其中住宅檐口高度不超过9米,最高高度不超过11.2米;公共服务设施及其他建筑檐口高度不超过12米,最高高度不超过14.2米。

(六) 对于空间上存在重叠的建筑高度控制,应按上述条款中严格的要求予以

控制。

历史文化街区及传统风貌区的内容

本次规划在上版规划确定的府城历史文化街区的基础上,增加推荐卫城历史文化街区,形成2片历史文化街区,3片传统风貌区的保护框架。

历史文化街区及传统风貌区名单(5片)

|

类型 |

编号 |

名称 |

所属区域 |

|

历史文化街区 |

1 |

府城历史文化街区 |

镇远府城 |

|

2 |

卫城历史文化街区 |

镇远卫城 | |

|

1 |

铁溪街传统风貌区 |

镇远府城 | |

|

2 |

联合街-周大街传统风貌区 |

镇远卫城 | |

|

3 |

新中街-共和街传统风貌区 |

镇远府城 |

府城历史文化街区

府城历史文化街区位于镇远府城,范围东至顺城街道,西至米码头巷以西,南抵兴隆街、新中街(新大桥至冲子口段),北临石屏山脚。紫线保护范围面积为14.80公顷,其中核心保护范围面积为5.17公顷,建设控制地带面积为9.63公顷。

卫城历史文化街区

卫城历史文化街区位于镇远卫城,范围东至卫城垣东门遗址,西至卫城垣西门遗址,南抵和平村、周达文故居一线,北临㵲阳河。紫线保护范围面积为18.39公顷,其中核心保护范围面积为1.98公顷,建设控制地带面积为16.41公顷。

传统风貌区的保护

规划保护的传统风貌区共3处,保护范围面积共9.81。

传统风貌区面积统计表

|

编号 |

传统风貌区名称 |

保护范围面积(hm²) |

|

1 |

铁溪街传统风貌区 |

1.91 |

|

2 |

联合街-周大街传统风貌区 |

4.95 |

|

3 |

新中街-共和街传统风貌区 |

2.95 |

|

合计 |

9.81 | |

(一) 传统风貌区保护规划应当包括下列内容:历史文化价值概述和评估;保护和利用原则;保护界线划定和相应的保护控制措施;土地使用性质的规划控制和调整;区域内历史风貌的整体保护控制要求和各类建(构)筑物、环境要素的分类保护控制要求;改善地区人居环境和促进地区活力的规划方案;传统风貌区保护的其他要求和措施。

(二) 传统风貌区内的建设活动,应当符合传统风貌区保护规划和下列规定:任何建设活动不得改变传统风貌区整体风貌;新建、扩建活动应当符合传统风貌区保护规划的要求,在高度、体量、色彩、材料等方面与历史风貌相协调;不得进行大规模新建、扩建活动;新建、扩建、改建道路时,应当保持或者恢复其原有格局和景观特征,不得破坏历史风貌;不得新设妨碍传统风貌区保护的工业企业,对妨碍传统风貌区保护的工业企业应当依据保护规划对有计划迁移或者整治改造;对已有的污染传统风貌区及其环境的设施,应当限期治理。

历史建筑的保护措施

(一) 对列入名录的历史建筑设置保护标志,保护标志由县人民政府统一设置,由县城乡规划主管部门会同文物部门具体实施,任何单位和个人不得擅自设置、移动、遮挡、涂改或者损毁标志牌;建立历史建筑档案供公众查阅,城乡规划主管部门应当做好历史建筑的测绘、图片影像资料拍摄等工作。

(二) 建立历史筑线索预先保护制度,任何单位和个人发现有保护价值的建筑可以向城乡规划主管部门和文物部门报告,城乡规划主管和文物部门在接到报告后应当立即通知建筑所在地人民政府进行预先保护;预先保护的期限为自城乡规划主管部门或者文物行政管理部门发出预先保护通知之日起的12个月,预先保护期间该建筑不得损坏或者拆除。

(三) 在历史建筑保护范围内不得新建建(构)筑物。确因保护历史建筑需要建设附属设施的,应当报城乡规划主管部门会同文物行政管理部门批准。城乡规划主管部门审批前,应当予以公示。在历史建筑保护范围内设置广告、招牌等,应当符合历史建筑保护规划以及户外广告、招牌设置的有关规定。

(四) 在历史建筑的建设控制地带内新建、扩建、改建建筑的,应当在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调,不得破坏历史建筑的环境风貌。在历史建筑的建设控制地带内修建道路、地下工程以及其他市政公用设施的,应当根据历史建筑保护规划采取有效的保护措施,不得损害历史建筑,破坏环境风貌。

(五) 对历史建筑进行外部修缮、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的,需依照《中华人民共和国文物保护法实施细则》、《中华人民共和国文物保护法实施细则》等有关法律、法规的规定办理相关手续。凡涉及需要抢救和保护历史建筑的建设项目,应及时制定历史建筑保护利用方案,由城乡规划主管部门会同文物管理部门按有关程序审批同意后方可开展相关建设。

(六) 历史建筑的所有权人应当按照文物保护规划的要求,负责历史建筑的维护和修缮。省、州、县人民政府应当从保护资金中对历史建筑的维护和修缮给予补助。历史建筑有损毁危险,所有权人不具备维护和修缮能力的,当地人民政府应当采取措施进行保护。任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。

(七) 鼓励历史建筑活化利用,将历史建筑修缮与危旧房改造相结合,将拆除不协调建筑与景观风貌整治相结合,将完善公共服务及防灾减灾设施与更新相结合,鼓励历史建筑产权人和使用人对历史建筑进行适度、合理的功能利用,切实提升居民的生活质量和水平。

分类保护措施

在原真性保护的基础上,针对不同类别、不同级别和濒危状况的非物质文化遗产将其保护方式分为四类,分别为整体性保护、抢救性保护、群体性保护、生产性保护,并相应提出具体保护要求和措施。

(一) 整体性保护

通过设立文化生态保护实验区,对文化生态保持较完整并具有特殊价值的少数民族村落或特定区域进行动态整体性保护。可选择在报京侗寨、爱河苗寨、贵洒苗寨、苗屯大寨等地设立文化生态保护实验区,并根据《黔东南苗族侗族自治州民族文化村寨保护条例》、《黔东南民族文化生态保护实验区总体规划》的相关要求,对区域内文化遗产全部内容和形式、传承人和文化生态环境等进行保护和合理展示利用。

(二) 抢救性保护

对于濒临灭绝的或是传承方式已不适应现代社会的项目进行抢救性保护,如苗族踩鼓舞、木雕工艺、花灯戏等。可通过建立各类专题博物馆,如苗文化、侗文化、土家文化等系列,对非物质文化遗产进行收藏、保护、研究、展示,借助艺人现场表演或演示给参观者以直观的感受,“非遗”博物馆应推进政府、企业、个人三联建,可建立起国助民办、合作联办、民企民办等多种渠道。

(三) 群体性保护

对于民俗类以及表演艺术类群体参与性强的项目,如在赛龙舟、报京三月三、镇远元宵龙灯会等,加强传统节庆的策划组织,通过表演歌舞,开展竞技、体育活动等方式对非遗项目加强保护,并以民众作为群体性保护的主体,强调其核心地位,强化民族文化、精神内涵的延续和弘扬。

(四) 生产性保护

对于一些民众基础较强,并有一定社会需求的传统技艺、传统美术和传统医药类的项目,如侗族刺绣、木雕工艺、洞藏青酒酿造、道菜制作工艺等,可通过设立生产性保护基地进行保护,其核心是手工制作。采取保护核心技艺、完善相关产品和刺激市场需求等环节进行生产性保护,发挥其在当代社会生活中的作用,把文化资源转化为经济资源,实现非物质遗产的可持续保护。

展示利用主题

围绕千年古城、文明渊薮,西南都会、明清风尚,㵲水屏山、诗意栖居,民族和融、歌舞剧场,军事重镇、边陲锁钥,工业肇始、近代文明,和平使命、英才辈出7个主题,对镇远历史文化遗产进行展示利用。

物质文化遗产的展示利用线路

(一) 山水观光主题游线:通过串联㵲阳河风景名胜区、高过河风景名胜区、铁溪风景区、相见河风景区,依托其良好的自然生态资源及历史性人文景观,对周边相关遗产资源进行整合,展示镇远山水文化,并通过㵲阳河与周边施秉县、岑巩县等地,发展跨区域的文化生态旅游。

(二) 宗教文化主题游线:以古城青龙洞为核心,通过对羊场小坝文昌阁、大地朝阳寺等相关寺庙遗存进行合理修复,远期通过打造宗教朝拜文化线路,沿线加强宗教朝拜标志物系统的设计,发展宗教朝拜、禅修旅游。

(三) 古军屯文化主题游线:以古城府卫城垣为核心,结合青溪城垣、都坪将军坉遗址、江古悬幡岭遗址等重要军事遗存,结合遗址公园、露天博物馆打造,合理展示镇远古军事文化,并结合遗址周边山水田村自然及人工资源,发展农业观光。

(四) 红军文化主题游线:以古城和平村、周达文故居为核心,结合羊场烈士陵园等红色遗存,充分挖掘红色文化资源,结合红军长征路线,打造爱国主义教育游线。

(五) 民族风情主题游线:依托报京、金堡、涌溪、尚寨等苗侗土少数民族村寨,结合丰富的民间民俗节庆、手工技艺等传统文化,合理设计主题游线,对苗侗土文化进行展示利用,增强游客观光游憩体验。

(六) 农业观光主题游线:依托都坪天印贡茶园、猛溪村莲花基地、柏杨坪休闲农园等优质的农业资源,发展乡村旅游,拓展古城旅游的外延。

公众参与

(一) 公众参与保护规划编制。建立各类保护规划的公众参与机制,充分考虑公众的利益诉求,以公正、公平、公开作为基本准则,明确各阶段公众参与的形式、步骤和程序,让公众参与到保护规划编制的细节中去,更好的普及名城保护专业知识,增强历史文化保护意识。

(二) 公众参与传统民居改造。传统民居与公众日常生活息息相关,可通过经济激励,引导居民自发改造的积极性。同时制定相应技术标准、加强居民培训辅导,保证居民的自发改造符合镇远名城保护的要求。

(三) 公众参与传统产业发展。通过建立技艺传承机制,资金、税收等政策扶持以及旅游带动,鼓励居民在传统产业领域创新、创业,促进传承与发扬镇远传统文化。

制度建设

(一) 逐步厘清传统民居产权关系,深化传统民居市场化的实施机制,并降低成本,多渠道吸引民间资本参与保护,缓解资金压力。

(二) 产业扶持多样化:服务平台建设方面,推进包括行业协会、学习交流平台等各类软环境设施的建设:保护与扶持传统工艺的优秀传承人及保护责任单位,给予财力支持及荣誉激励;推进弱势传统产业的政策、资金扶持,保护与传承优秀传统文化;在历史文化名城保护专项资金中安排传统产业扶持配套资金,通过资助、奖励、贴息等形式,推动传统产业发展;加大对传统工艺品的政府采购力度,拓展传统产业市场空间。

(三) 对口培训专业化:传统产业侧重技艺的基础培训,为居民参与创造条件;文化旅游侧重导游培训,提高导游传统文化素养和服务水平,使其成为宣传镇远传统文化的重要窗口;建筑技艺侧重传统民居的改造培训,引导居民自发改造。

- 扫一扫在手机当前页面

- 扫一扫关注政府微博

- 扫一扫关注政府微信

贵公网安备52262502000103号

贵公网安备52262502000103号